Lehrstuhlinhaber

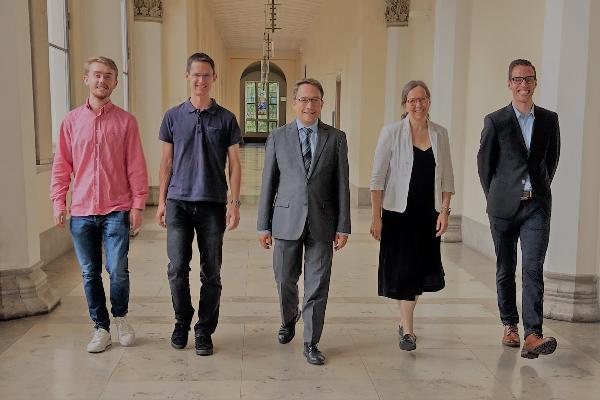

Prof. Dr. theol. habil. Dr. iur. Burkhard Berkmann

Lehrstuhlinhaber

Sekretariat

Ludwig-Maximilians-Universität

Katholisch-Theologische Fakultät

Lehrstuhl für Kirchenrecht, insbesondere für Theologische Grundlegung des Kirchenrechts, Allgemeine Normen und Verfassungsrecht sowie für Orientalisches Kirchenrecht

Geschwister-Scholl-Platz 1

80539 München

Raum C 311

+49 89 2180-2483

sekretariat.berkmann@kaththeol.lmu.de

Öffnungszeiten: Das Sekretariat ist montags bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr für Sie geöffnet.

Mitarbeitende

| Name | Telefon | Raum | Funktion | |

|---|---|---|---|---|

| Andrassy, Antje | sekretariat.berkmann@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-2483 | C 311 | Sekretärin |

| Brechtel, Lukas | lukas.brechtel@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-2484 | C 311 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |

| Lopez Jansa, Diego | lopez@kaththeol.lmu.de | +49 89 2180-2484 | C 311 | Wissenschaftlicher Mitarbeiter |

Emeriti

Übersicht

Weitere Informationen zum Profil des Lehrstuhls und den verschiedensten Aktivitäten finden Sie auf unseren jeweiligen Unterseiten: